今の家をそろそろ建て替えたいと考え、調べてみたら「建て替えできない土地かもしれない」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

日本には法的・物理的な理由から「建て替えができない土地」が存在します。

建て替えができない土地とは、具体的には、建築基準法における「接道義務」を満たしていないケースや「市街化調整区域」に該当するエリアなどが挙げられます。

そこで土地の条件によって、自由に建て替えができないと諦めてしまう前に、建て替えできない理由を正しく知り、対策方法を冷静に見極めることが大切です。

今回は、家の建て替えができない土地の理由や対策法を分かりやすく解説します。

今の住まいを建て替えするべきかの判断に迷っている方は、ぜひ最後までお読みください。

この記事でわかること

- 建て替えできない土地とは?

- なぜ建て替えできない?3つの主な理由

- 建て替えできない土地の場合の5つの対策法

Contents

建て替えできない土地とは?

建て替えできない土地とは法的な制約などにより、現在ある建物を解体しても新たに建物を建築できない土地のことを指します。

代表的な例が「再建築不可」の土地であり、都市計画法や建築基準法に基づいて、建物を建てる条件を満たしていない土地になります。

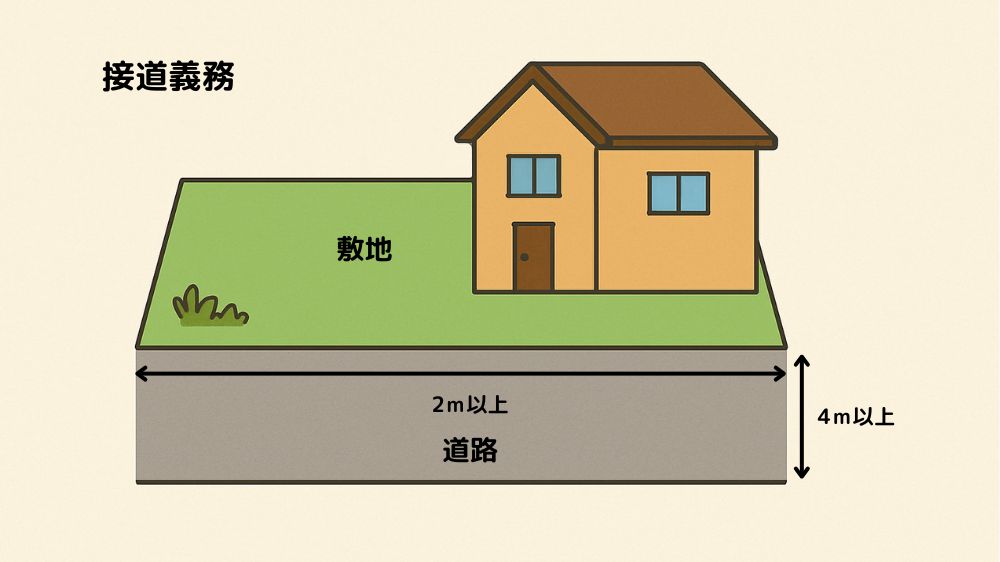

たとえば、建築基準法では、原則として幅員4メートル以上の道路に土地が2メートル以上接していないと建築が認められません。

条件を満たしていない土地は今ある家を取り壊しても、新しく家を建てられなくなります。

再建築不可の土地は将来的な資産価値や生活の利便性に影響を及ぼすため、土地の条件を正確に把握しましょう。

建て替えを検討する前にまずはその土地が再建築可能かどうかを、専門家に相談しましょう。

建て替えできない土地を確認するには

建て替えできない土地かを確認するには、市区町村の役所や建築課で「道路台帳」などを閲覧し相談してみましょう。

また、不動産登記簿や法務局で土地の権利関係を確認することも重要です。

専門知識が必要となるケースも多いため、不動産会社や建築士などの専門家に相談し、現地調査をすると確実です。

なぜ建て替えできない?3つの主な理由

建て替えができない土地には、いくつかの共通した理由があります。

見た目には普通の住宅地でも、法律や条例の制限により新築が認められないケースがあります。

ここからは、建て替えできない土地の理由を見ていきましょう。

接道義務を満たしていない

建物を建てるには、原則として「幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していること」が法律で定められています。

これを「接道義務」といいます。

古い住宅地や路地奥の土地などでは接道義務の基準を満たしていない場合があり、建て替えが認められない場合があります。

たとえば、細い通路を通って敷地に入るような旗竿地などでは注意が必要です。

接道義務を満たしていない土地は「再建築不可」とされることが多く、事前に確認をしましょう。

市街化調整区域の規制がある

市街化調整区域に指定されていると、建て替えが認められないことがあります。

市街化調整区域は都市の無秩序な拡大を防ぐために定められたエリアで、新たな建築行為が原則として制限されている地域です。

この区域内ではたとえ既存の住宅があっても、建て替えが認められないケースがあります。

市街化調整区域内の土地で建て替えを検討する際は、自治体の都市計画課などで詳細を確認することが重要です。

再建築不可物件の指定がある

再建築不可物件の指定があると、法律上の制限により建物を解体し新たに建て直せなくなります。

多くの場合、接道義務を満たしていないことが理由ですが、その他にも用途地域や都市計画上の制限が影響する可能性があります。

とくに、古い住宅地や狭い路地に建つ建物は、再建築不可物件の指定があるかどうか確認しましょう。

建て替えできない土地を購入するとどんなリスクがある?

建て替えできない土地を知らずに購入してしまうと、将来的に大きなリスクを抱えることになります。

見た目は魅力的な土地でも、法的な制限により思い通りの家づくりができないケースもあるでしょう。

ここでは、建て替えできない土地を購入すると具体的にどのようなリスクがあるのかを解説します。

増改築ができない可能性がある

建て替えができない土地では、建物の解体・新築ができないだけでなく、増改築にも制限がかかるケースがあります。

建築基準法や都市計画法の規定により現状の建物を維持することは認められていても、構造に大きく関わるリフォームや増築は許可されないことがあります。

思い通りに建て替えや増改築ができないと、暮らしの変化に合わせた柔軟な対応が難しくなるでしょう。

また、行政の判断によっては、小規模な修繕工事でさえ制限されることがあります。

建物の老朽化が進んだ際に改修工事が制限されると、十分な安全性や快適性を確保できません。

土地の購入前にはその土地でどこまで改修や増築が可能か、行政や専門家に確認しましょう。

建て替え費用が割高になるリスクがある

建て替えできない土地を購入すると、建て替え費用が割高になるリスクがあります。

建て替えができない土地では、新たに建物を建てる際に特別な許可や対策が必要になり、費用増加につながるからです。

たとえば、道路の幅員を広げる工作物設置や、接道条件をクリアするための土地の一部売却・交換などにより費用がかかります。

狭小地や形状が特殊な土地は建築設計自体が複雑になり、工事費用が一般的な土地よりも高くなるでしょう。

さらに、手続きや工事にかかる時間も長くなるため、仮住まいの費用や資金計画にも影響を及ぼす可能性も。

建て替えができない土地は見た目の価格が安くても、トータルの費用負担が予想以上に大きくなるリスクがあります。

専門家に相談して、建て替え可能かどうか、またその際の費用負担についても確認しておきましょう。

住宅ローンを借りられないことがある

建て替えできない土地を購入すると、住宅ローンを借りられない可能性があります。

金融機関は、融資の際に土地の資産価値や担保価値を重視しますが、再建築不可の土地は建物の建て替えができないため、資産価値が低く評価されがちです。

その結果、金融機関から土地を担保として認められず、住宅ローンの審査が通りにくくなるでしょう。

建て替えができないことは将来的な資産価値の下落リスクと見なされるため、銀行側が融資を敬遠することもあります。

仮にローンが組めても条件が厳しく金利が高くなる場合もあり、返済負担が重くなる可能性があります。

建て替えできない土地の場合の5つの対策法

建て替えできない土地を所有している、あるいは購入を検討している場合でも諦める必要はありません。

適切な対策を講じることで、住まいや資産価値の問題を解決できる可能性があります。

ここでは、建て替えできない土地に対して有効な5つの対策法を分かりやすく解説します。

1.セットバックを行う

建て替えできない土地の代表的な対策のひとつが「セットバック」です。

セットバックは、建築基準法により道路の幅員が4メートル未満の場合、敷地の一部を道路側に後退させて道路を広げることを指します。

これにより、接道義務を満たし、建て替えが可能になるケースがあります。

ただし、セットバックにより敷地面積が減るので、土地の有効活用や建築プランに影響が出る可能性も。

自治体によってはセットバックの要件や手続きが異なるため、事前に確認が必要です。

2.隣地を取得して接道義務を満たす

建て替えできない土地の対策として「隣地を取得して接道義務を満たす」方法があります。

土地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していない場合、隣接する土地を購入して敷地を拡張し、接道部分を確保することで建て替えが可能になります。

土地の形状や周囲の状況によっては非常に効果的ですが、隣地の所有者との交渉や価格面での課題が生じることも。

土地の分割や合筆など法的手続きも必要となるため、時間と手間がかかるでしょう。

ただし、接道義務をクリアできれば建築確認申請が通りやすくなり、資産価値の維持・向上にもつながります。

3.リフォームやリノベーションに切り替える

建て替えが難しい土地の場合は、思い切って「リフォームやリノベーションに切り替える」という選択肢も有効です。

リフォーム・リノベーションは既存の建物を活かしつつ、内装や設備の改善、間取り変更などをすることで、快適で機能的な住まいに生まれ変わります。

リフォームやリノベーションは建て替えに比べて費用を抑えやすく、短期間で実施できるのもメリット。

ただし、建物の構造や耐震性能などによっては、対応できる範囲に限界があります。

将来的に建て替えが難しい土地でも、暮らしの質を向上させる柔軟な手段として、リフォームやリノベーションを検討しましょう。

建て替えとリフォームについて、以下の記事でも詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。

徐々に進む住宅の劣化。選ぶのは建て替え?リフォーム?|判断する際のポイントを富士市の工務店が解説

4.行政に相談し、法的緩和措置や特例適用を検討する

建て替えできない土地は、行政に相談して法的緩和措置や特例適用を検討することも対策の一つです。

たとえば、接道義務を満たしていない土地でも、特定行政庁が認める場合には「再建築の特例」や「道路の幅員緩和措置」が適用されます。

通常は建て替えが不可能な土地でも建築許可が下りる可能性があります。

ただし、緩和措置を受けるためには申請書類の準備や現地調査、関係機関との調整が必要であり、一定の時間と手間がかかるでしょう。

専門家のサポートを得ながら地域の行政窓口に早めに相談し、最適な方法を探ることが大切です。

5.土地や建物を売却することも検討する

建て替えできない土地の場合、将来的なリスクを回避するために「土地や建物を売却することも検討する」方法があります。

建て替えが難しいと資産価値が下がり、住み替えや資金計画が制約される可能性が高まります。

早めに売却して別の土地や住宅への買い替えを検討するのも賢い選択肢です。売却時には、建築制限や再建築不可の情報を正確に伝えることが重要で、トラブル防止につながるでしょう。

また、売却価格は一般の土地に比べて低くなることもあるため、不動産会社や専門家に相談して適正な査定を受けることが大切です。

まとめ|建て替えできない土地でも解決策はある!信頼できる施工会社に相談しましょう

建て替えできない土地は一見、不安や制約が多いように感じられますが、実際にはさまざまな解決策があります。

セットバックや隣地の購入、リフォーム・リノベーションの活用、行政の法的緩和措置の申請、売却の検討など、さまざまなアプローチで問題をクリアできるでしょう。

重要なのは、専門的な知識と経験を持つ信頼できる施工会社に早めに相談することです。

適切なアドバイスを受けながら、ライフプランや予算に合った最適な方法を見つけることで、理想の住まいづくりを進められます。

建て替えできないという理由だけで諦めず、可能性を広げるためにもまずは専門家としっかり話し合うことが大切です。

空間工房LOHASは、建て替えの施工実績が豊富です。

建て替えについて詳しく知りたい方は、空間工房LOHASにお気軽にご相談ください。

著者情報

望月広巳

営業部部長。実際に家を建てる方が「暮らしを愉しむ」ために理想の暮らしをヒアリングしながら、個性やライフスタイルに合わせた設計の提案が得意です。自身でも普段の生活で日本酒やお料理、子育てを愉しむことを通してお客様に合ったプランをご提案できるように努めています。

空間工房LOHASでは静岡・富士山嶺の気候風土を生かし、富士ひのきや天然素材にこだわった高性能で自然環境や住まう人に優しい家創りをしている工務店です。

また、世界基準の省エネ住宅「パッシブハウス」の賛助会員工務店として、静岡県東部で初のパッシブハウス認定住宅も建築しております。

静岡県で、省エネ性能の高いパッシブハウスをお考えなら、空間工房LOHASにぜひご相談ください。

■直接いらっしゃらなくても、ZOOMでのオンライン家造りも可能です。気軽に家造りの進め方や、移住者支援の補償のこと。

土地選びまでご相談にのっています。→ ご予約はこちら

■ 何かお家のことで質問があれば、お気軽にLINEでご質問ください→ こちら

■ LOHASのYouTubeチャンネル「輝く暮らしの舞台作りCH」では、 家づくりで後悔しないための情報や新築ルームツアーをUPしています→ こちら チャンネル登録よろしくお願いします!

– 富士市富士宮市で住むほどに健康になる注文住宅・木の家をつくる工務店 空間工房LOHAS(ロハス)

静岡県富士市荒田島町8-16

TEL:0545-57-5571

FAX:0545-57-5576

Email:lohas@kobo-lohas.com

HP:https://www.kobo-lohas.jp

家を建ててからかかるお金で、 後から後悔しないために、最初に知っておいて欲しい事をまとめました。 お読みでない方はこちらからご覧いただけます↓

今までで200棟住宅を建築してきたLOHAS社長の寺﨑が 「良い家造り」のために知っておくと必ず役に立つ話。 こちらから読んでみる↓